Plus de 100 manifestations pour les 150 ans de la naissance d’Albert Schweitzer

L’anniversaire de la naissance du médecin, philosophe, théologien, organiste de talent et prix Nobel de la Paix 1952 est fêté toute l’année dans sa maison à Gunsbach en Alsace, et bien au-delà.

Depuis des conférences, comme ce jeudi 20 mars à Gunsbach, en passant par des concerts, expositions et séances de cinéma en Alsace, dans le Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat et jusqu’à Berlin, la figure d’Albert Schweitzer est célébrée à travers toute l’Europe, en 2025. Le site internet de la Maison Albert Schweitzer, siège de l’Association internationale pour l’œuvre du Docteur Albert Schweitzer de Lambaréné (AISL), recense plus d’une centaine d’événements, dont la diversité est le reflet d’une personnalité hors du commun.

Fondateur de la médecine humanitaire

Albert Schweitzer aimait à se présenter comme « Homme de Gunsbach et citoyen du monde ». Né en 1875 en Alsace, il passe une enfance heureuse dans son village, baignée par la nature, les sermons de son père pasteur et la passion de l’orgue. A la Reichsuniversität de Strasbourg, il devient docteur en théologie, en philosophie et en médecine. L’étudiant y acquiert la conviction que la philosophie a échoué à donner un souffle à la civilisation occidentale, dont les sociétés toujours plus organisées et spécialisées étouffent l’individu. Albert Schweitzer fonde une philosophie éthique qu’il intitule « Respect de la vie » (« Ehrfurcht vor dem Leben »), qui ne vaut que si elle est mise en application. Elle se concrétise dans le village-hôpital de Lambaréné, qu’il fonde au Gabon en 1913 avec sa femme Hélène Bresslau.

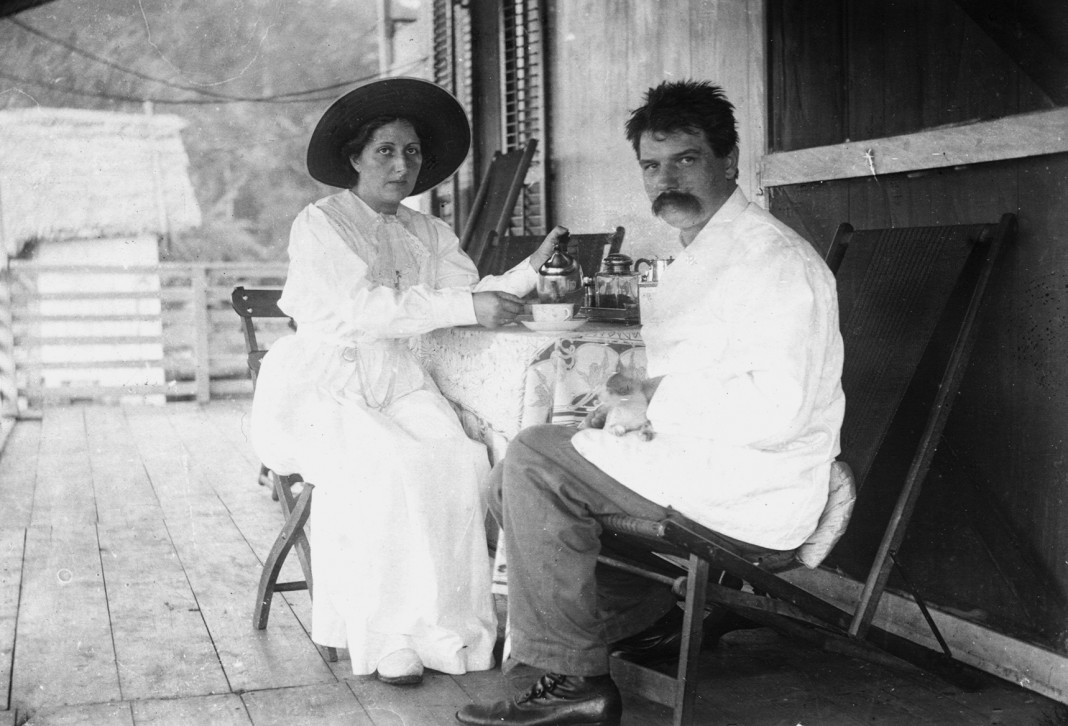

Hélène et Albert Schweitzer à Andendé, au Gabon, en 1913. ©Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach

Jenny Litzelmann, directrice de la Maison Albert Schweitzer. © Romain Gascon

« Albert Schweitzer a été visionnaire parce qu’il a compris que la civilisation occidentale détruisait l’environnement. Il est un des philosophes qui a su le mieux analyser les causes de son déclin et la crise actuelle que nous connaissons. Sans une éthique qui respecte chaque forme de vie, pas de civilisation, ni de paix, affirmait-il. Sa pensée est toujours pertinente », explique Jenny Litzelmann, directrice de la Maison Albert Schweitzer.

En 1928, la Ville de Francfort lui remet le prix Goethe, dont la dotation lui permet de construire sa maison à Gunsbach. Il conçoit la bâtisse comme le quartier général des actions et y reçoit des visiteurs de renom, tel Stefan Zweig. Au milieu de jardins potagers, la Maison Albert Schweitzer accueille aujourd’hui un musée qui retrace la vie de l’intellectuel et médecin. Dans une extension contemporaine, la pensée du maître dialogue avec des œuvres d’élèves. Une collection d’artefacts africains y est aussi exposée.

La Maison Albert Schweitzer à Gunsbach, dans le Haut-Rhin. © Romain Gascon

Célébrité internationale

Albert Schweitzer se fait connaître dès le début du XXème siècle dans le domaine de la musique, en France et en Allemagne, avec en particulier l’interprétation des œuvres de Jean-Sébastien Bach et la publication d’un ouvrage sur le compositeur. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient une personnalité d’envergure internationale, grâce à son hôpital-village. Celle-ci lui vaut en 1947 le qualificatif de « plus grand homme du monde », décerné par le magazine Life, avant qu’il ne soit auréolé du prix Nobel de la paix, en 1952. Schweitzer, qui s’était tenu jusqu’ici à l’écart des questions politiques, s’engage à cette période dans le combat contre la bombe atomique.

Rançon de la gloire

« L’image d’Albert Schweitzer a pâti de ses engagements à la fois dans le cadre colonial pour l’hôpital et contre l’arme nucléaire. Les Français l’ont toujours un peu rejeté à cause de sa prétendue germanophilie. Les Allemands ont toujours cherché à le récupérer. Pour une certaine génération, Adenauer et Schweitzer ont sauvé l’Allemagne. Quand il s’est positionné contre l’arme nucléaire, Américains, Allemands et Français s’en sont pris à lui », relate Jenny Litzelmann.

Double culture à double tranchant

Albert Schweitzer ne pensait rien de bon du nationalisme - il est l’auteur de Psychopathologie du nationalisme – et avait déjà eu à en subir les affres. En 1917, sa femme, allemande, et lui ont été interné dans un camp français, après leur expulsion du Gabon. Il était attentivement suivi par les services de renseignement français, lors de ses tournées musicales en Europe. Après la Première Guerre mondiale, le couple a acheté une maison en Forêt-Noire, à Koenigsfeld, notamment pour échapper au climat germanophobe en Alsace. Hélène, d’origine juive, y a habité jusqu’à l’arrivée des nazis au pouvoir, en 1933. La maison de Koenigsfeld est aujourd’hui également un lieu consacré à la transmission de la pensée d’Albert Schweitzer.

« L’humanisme d’Albert Schweizer vient de sa double culture, propre à l’Alsace. Il pensait que le rôle des Alsaciens était de faire le pont entre les cultures française et allemande, et a combattu le nationalisme. Cela l’a servi sur le plan intellectuel, mais l’a aussi desservi », note Jenny Litzelmann. L’AISL espère que cette année de commémoration permettra de remettre en lumière la mémoire passablement estompée de cette figure, en particulier en France. Plusieurs ouvrages parus ces derniers mois, dont deux nouvelles biographies, l’une sur Albert, l’autre sur Hélène, devraient y contribuer.

De l’édition à la panthéonisation ?

Pour les francophones, l’écueil majeur réside dans l’accès aux textes de l’Alsacien, qu’il a pour la plupart rédigés en allemand. Outre la gestion de la maison-musée et les missions d’archivistique et d’animation événementiel, l’association tente de récupérer les droits des écrits de Schweitzer pour les rééditer, mais aussi les traduire. « Kulturphilosophie (La civilisation et l’éthique), l’ouvrage dans lequel Albert Schweitzer explique sa philosophie du « Respect de la vie », est épuisé depuis longtemps. Une réédition montrerait à quel point sa pensée est pertinente aujourd’hui. Elle pourrait aller de pair avec une panthéonisation », espère Jenny Litzelmann.

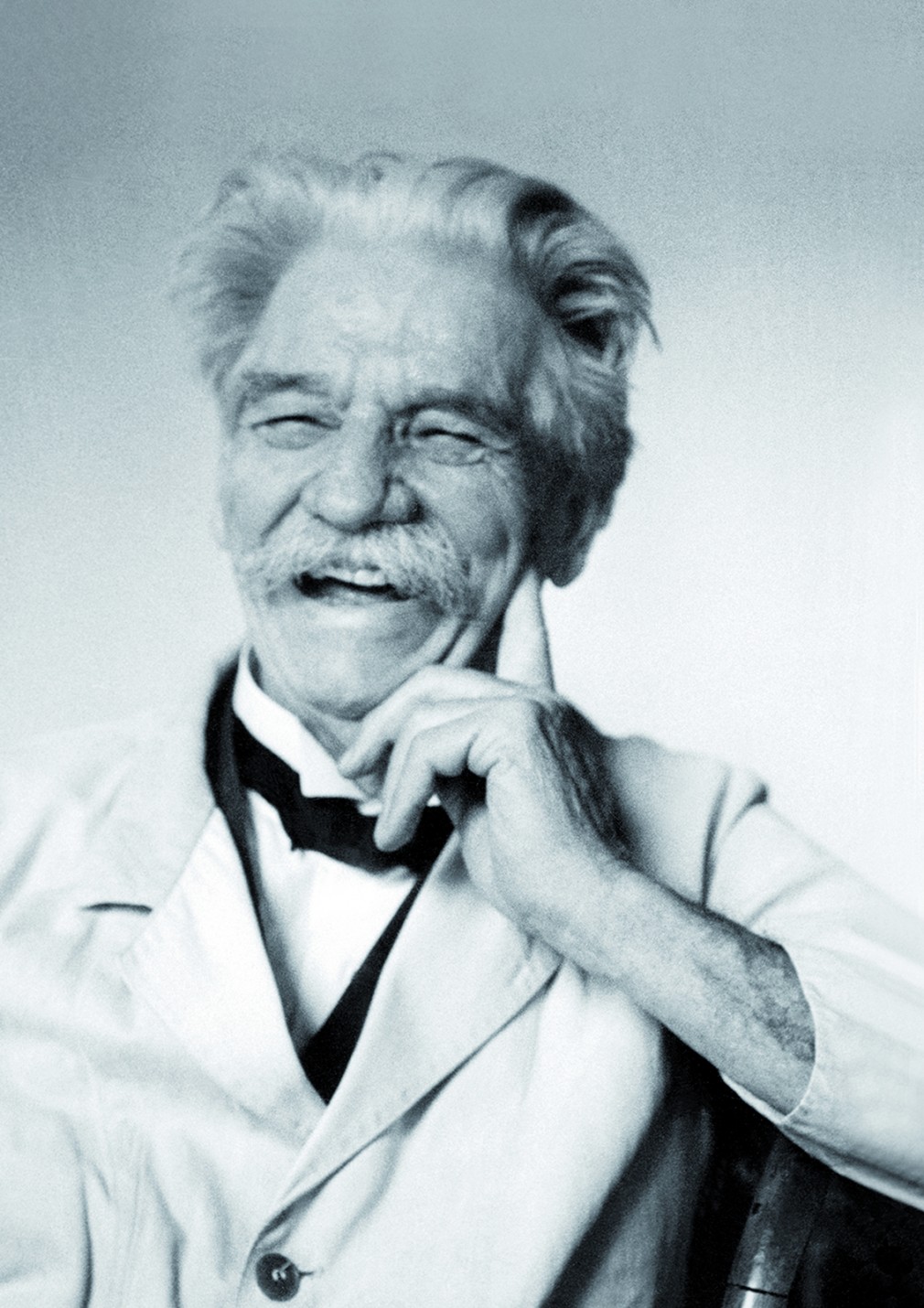

© Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach