Auguste Bartholdi, père de la statue de la Liberté, a semé ses sculptures à Colmar

Il y a 150 ans, le sculpteur colmarien amorçait la construction de son œuvre majeure, cadeau du peuple français au peuple américain. Outre un musée qui lui est dédié, sa ville natale recèle de nombreuses sculptures in situ, dont plusieurs ont souffert pendant l’occupation nazie.

Auguste Bartholdi (1834-1904) est l’auteur d’œuvres dont la puissance symbolique traverse le temps. Tandis qu’un eurodéputé français a connu, la semaine dernière, son quart d’heure médiatique en demandant aux Etats-Unis de rendre la statue de la Liberté aux Français, le musée Bartholdi de Colmar revient, à l’heure des célébrations de la Libération de la ville et jusqu’au 11 mai, sur le sort de plusieurs de ses sculptures pendant l’occupation nazie.

Dans l’espace public

La Liberté éclairant le monde – le vrai nom de la statue de la Liberté – qui accueille les automobilistes à l’entrée nord de Colmar, entre les enseignes de magasins de bricolage et de concessionnaires automobiles, est une réplique récente. Mais la cité de naissance de l’artiste est parsemée d’une quinzaine de ses œuvres originales, pour la plupart visibles dans l’espace public.

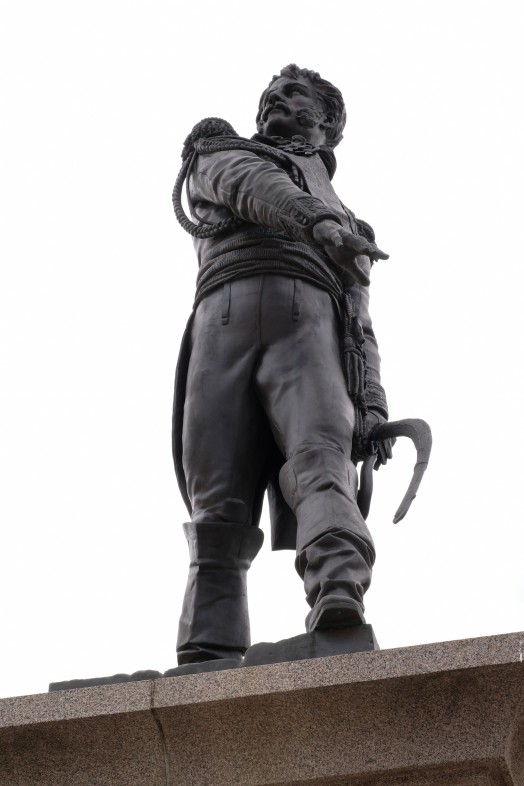

Parmi elles, dans le parc du Champ-de-Mars, figure le « Rapp » édifié en l’honneur du général colmarien du 1er Empire napoléonien. Considérée comme l’œuvre la plus audacieuse de Bartholdi, c’est aussi celle qui lance la carrière du jeune sculpteur, en 1855. Elle fait face à la fontaine qu’il a dessinée plus tard pour Bruat, amiral d’empire et également enfant du pays. Témoignages francophiles, ces deux monuments sont mis à bas par les nazis dès 1940. Le monument en l’honneur de Rapp est remis d’aplomb dès le 14 juillet 1945, dans la ville redevenue française quelques mois plus tôt.

Auguste Bartholdi a campé un général Rapp tout en dynamisme. © Romain Gascon

Statue ambassadrice

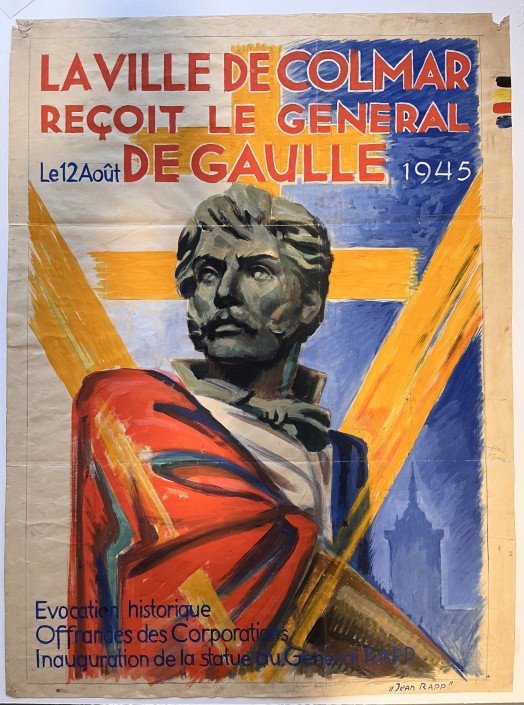

Jusqu’au 11 mai, le musée Bartholdi exhume des photos d’archives qui retracent les vicissitudes de ces deux œuvres, ainsi qu’une maquette d’affiche célébrant la venue de Charles de Gaulle, en août 1945 : c’est évidemment la figure du Rapp de Bartholdi, drapé pour l’occasion dans les couleurs tricolores, qui est choisie pour accueillir le symbole vivant de la France libre.

© 1946, Lithographie, Musée Unterlinden, Colmar

Plus grande collection du monde

Installé dans la maison natale de l’artiste, le musée colmarien expose la plus grande collection de ses œuvres, son fonds d’atelier et de nombreux documents biographiques. Etudes et modèles de la statue de la Liberté y cohabitent avec ceux du Lion de Belfort et de plusieurs sculptures qui témoignent du bouleversement de la guerre de 1870, à l’issue de laquelle l’Alsace est rattachée à l’empire allemand : Malédiction de l’Alsace, La Suisse secourant les douleurs de Strasbourg (original à Bâle), Petite alsacienne au bouquet tricolore.

L’art pour libérer

Bartholdi, alors parisien, plus épris de liberté et défenseur de la République que nationaliste, vient défendre sa ville natale au tout début du conflit, avant d’enfiler l’uniforme d’aide de camp de Garibaldi. De nombreuses réalisations qui ornent les places du pittoresque centre-ville témoignent qu’il ne rompt pas le lien après la défaite française. Celles-ci célèbrent souvent des figures humaines émancipatrices ou édificatrices, telles Jean Roesselmann, premier magistrat de Colmar, qui s’illustre au cours d’une sorte de révolution municipale contre l’évêque de Strasbourg, le brillant scientifique colmarien Gustave Adolphe Hirn ou Martin Schongauer, le grand peintre colmarien de la Renaissance.

Capitale des vins d’Alsace oblige, plusieurs statues célèbrent aussi le fruit et son nectar, depuis un Petit vigneron, en passant par la fontaine Schwendi, et jusqu’au Tonnelier qui coiffe les toits de la remarquable « Maison des têtes » renaissance.

Le Petit vigneron alsacien étanche sa soif à la régalade, au coin du marché couvert. © Romain Gascon

La réplique de la statue de la Liberté installée à l'entrée routière nord de Colmar, haute de 12 mètres, a été habillée d'un gilet jaune lors du mouvement de protestation populaire, en mars 2019. © Romain GASCON