Mehr als 100 Veranstaltungen zum 150. Geburtstag von Albert Schweitzer

Das Jubiläum des Arztes, Philosophen, Theologen, begnadeten Organisten und Friedensnobelpreisträgers von 1952 wird das ganze Jahr über in seinem Haus in Gunsbach im Elsass und weit darüber hinaus gefeiert.

Von Konferenzen, wie an diesem Donnerstag, dem 20. März, in Gunsbach, über Konzerte, Ausstellungen und Filmvorführungen im Elsass, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und bis nach Berlin – die Persönlichkeit Albert Schweitzers wird 2025 in ganz Europa gewürdigt. Die Website der Maison Albert Schweitzer, Sitz der Internationalen Vereinigung für das Werk von Dr. Albert Schweitzer in Lambaréné (AISL), listet mehr als hundert Veranstaltungen auf, die außergewöhnliche Kreativität dieses Mannes widerspiegelt.

Begründer der humanitären Medizin

Geboren 1875 im Elsass, verbrachte Albert Schweitzer eine glückliche Kindheit in seinem Dorf, geprägt von der Natur und seiner Leidenschaft für die Orgel. An der Reichsuniversität Straßburg promovierte er in Theologie, Philosophie und Medizin. Während seines Studiums gelangte er zur Überzeugung, dass die Philosophie gescheitert sei, der westlichen Zivilisation neue Impulse zu geben, da immer stärker organisierte und spezialisierte Gesellschaften das Individuum erdrücken. Schweitzer entwickelte daraufhin eine ethische Philosophie, die er „Ehrfurcht vor dem Leben“ nannte, und betonte, dass sie nur dann von Wert sei, wenn sie auch praktisch umgesetzt werde. Dies verwirklichte er in dem Krankenhausdorf Lambaréné, das er 1913 gemeinsam mit seiner Frau Hélène Bresslau in Gabun gründete.

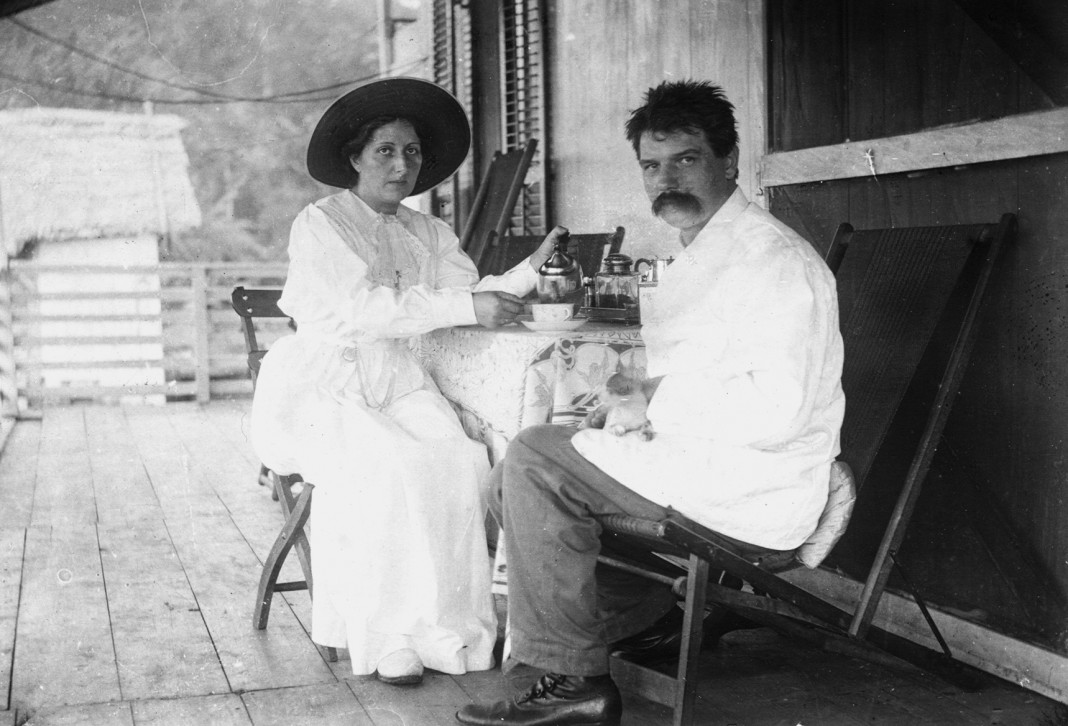

Hélène und Albert Schweitzer in Andendé, Gabun, im Jahr 1913. ©Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach

Jenny Litzelmann, Leiterin des Albert-Schweitzer-Hauses. © Romain Gascon

„Albert Schweitzer war ein Visionär, weil er erkannte, dass die westliche Zivilisation die Umwelt zerstört. Er war einer der Philosophen, die am besten die Ursachen ihres Niedergangs und die aktuelle Krise analysiert haben, die wir heute erleben. Ohne eine Ethik, die jedes Leben respektiert, gibt es weder Zivilisation noch Frieden. Seine Gedanken sind nach wie vor hochaktuell“, erklärt Jenny Litzelmann, Direktorin der Maison Albert Schweitzer.

1928 verlieh ihm die Stadt Frankfurt den Goethe-Preis, dessen Dotierung ihm ermöglichte, sein Haus in Gunsbach zu bauen. Dieses konzipierte er als Hauptquartier für sein humanitäres Engagement und empfing dort bedeutende Persönlichkeiten, darunter Stefan Zweig. Heute beherbergt das Albert-Schweitzer-Haus ein Museum, das das Leben des Intellektuellen und Arztes nachzeichnet. In einem modernen Anbau wird sein Gedankengut in einen Dialog mit den Werken von Schülern gesetzt. Zudem ist dort eine Sammlung afrikanischer Artefakte ausgestellt.

Das Albert-Schweitzer-Haus in Gunsbach im Département Haut-Rhin. © Romain Gascon

Internationale Berühmtheit

Albert Schweitzer wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Musiker in Frankreich und Deutschland bekannt, insbesondere durch seine Interpretationen der Werke von Johann Sebastian Bach und die Veröffentlichung eines Buches über den Komponisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte er durch sein Krankenhausdorf in Lambaréné weltweite Bekanntheit. 1947 wurde er vom Magazin Life als „größter Mann der Welt“ bezeichnet, bevor ihm 1952 der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Bis dahin hatte sich Schweitzer weitgehend aus politischen Fragen herausgehalten, engagierte sich jedoch in dieser Zeit zunehmend im Kampf gegen die Atombombe.

Der Preis des Ruhms

„Das Bild Albert Schweitzers hat unter seinen Engagements sowohl im kolonialen Kontext seines Krankenhauses als auch im Kampf gegen Atomwaffen gelitten. Die Franzosen haben ihn immer wegen seiner angeblichen Germanophilie skeptisch betrachtet. Die Deutschen hingegen versuchten, ihn für sich zu beanspruchen. Für eine bestimmte Generation waren Adenauer und Schweitzer die Retter Deutschlands. Als er sich gegen Atomwaffen positionierte, wandten sich Amerikaner, Deutsche und Franzosen gegen ihn“, berichtet Jenny Litzelmann.

Doppelte Kultur

Albert Schweitzer hatte dem Nationalismus wenig abgewinnen können – er ist der Autor von Psychopathologie des Nationalismus – und war dessen Auswirkungen bereits selbst zum Opfer gefallen. 1917 wurden er und seine deutsche Frau Hélène nach ihrer Vertreibung aus Gabun in einem französischen Lager interniert. Während seiner Konzertreisen in Europa wurde er von den französischen Geheimdiensten genau beobachtet. Nach dem Ersten Weltkrieg kaufte das Ehepaar ein Haus im Schwarzwald in Königsfeld, um der germanophoben Stimmung im Elsass zu entkommen. Hélène, die jüdischer Herkunft war, lebte dort bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. Heute ist das Haus in Königsfeld ebenfalls ein Ort, der der Vermittlung von Albert Schweitzers Denken gewidmet ist.

„Albert Schweitzers Humanismus entspringt seiner Doppelkultur, die so typisch für das Elsass ist. Er war überzeugt, dass die Elsässer eine Brücke zwischen der französischen und der deutschen Kultur schlagen sollten, und kämpfte gegen den Nationalismus. Dies half ihm auf intellektueller Ebene, schadete ihm aber auch“, erklärt Jenny Litzelmann. Die AISL hofft, dass das Gedenkjahr das heute eher verblasste Andenken an Schweitzer, insbesondere in Frankreich, wieder stärker ins Bewusstsein rückt. Mehrere in den letzten Monaten erschienene Bücher, darunter zwei neue Biografien – eine über Albert, die andere über Hélène –, sollen dazu beitragen.

Aufnahme ins Panthéon?

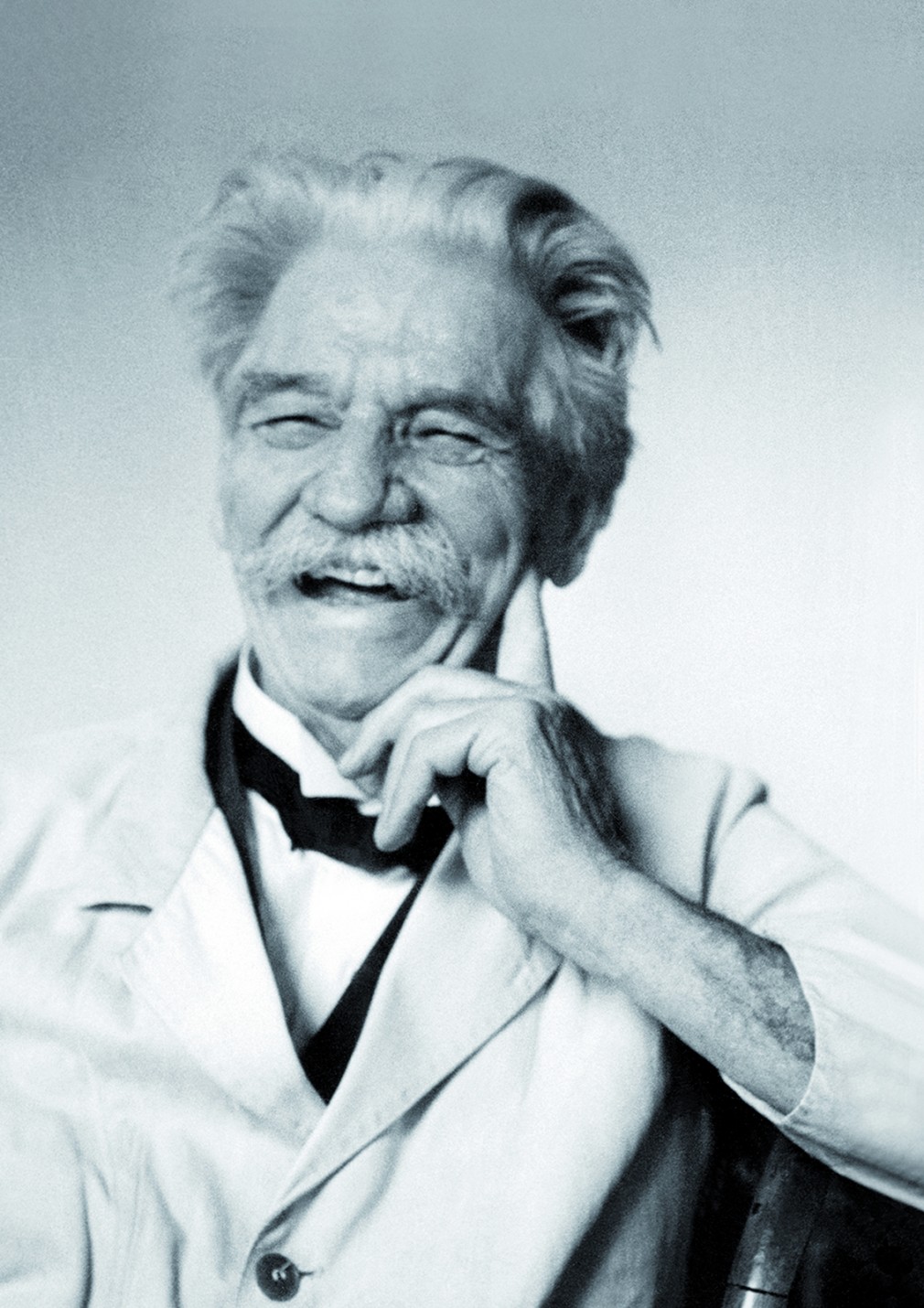

© Archives Centrales Albert Schweitzer Gunsbach